AIと動画で変わるこれからのコミュニケーションとハラスメント対策

情報の多様化が生んだ価値観のズレ

かつて、多くの人がテレビや新聞などのマスメディアから情報を得ていた時代は、社会全体で共通の価値観や表現の基準があり、それほど大きなギャップは生まれにくかったです。しかし、現代ではSNSやYouTube、ブログなど、多様な情報源が存在し、個々の価値観が細分化されています。

その結果、世代やコミュニティごとに「当たり前」とされる考え方が異なり、同じ言葉でも捉え方が大きく変わるケースが増えています。例えば、上の世代が「努力は美徳」と考えて「若い世代は根性が足りない」と言えば、若い世代にとっては「個人の事情を無視した押し付け」と受け取られることもあります。また、文章の最後に「。」をつけるだけで「怒っている」と捉える人もいれば、「普通の表現だ」と思う人もいます。このような小さな違いが、職場や家庭などあらゆる場面で誤解やストレスの原因となっていなす。

「人」が起因するリスクを避ける社会へ

このズレによるトラブルは、個人間のコミュニケーションだけにとどまりません。企業やメディアの世界でも、「人が起因するリスク」を避けようとする動きが広がっています。

特に、テレビや芸能界では、出演者のスキャンダルや発言が原因で問題になるケースが増えており、企業側もタレントの起用に慎重になっています。企業がSNSなどの炎上を極端に恐れるあまり、「批判されないこと」を最優先する「ホワイト社会」になっているとも言えます。社内の情報伝達においても、世代間の認識のズレが原因で伝え方に細心の注意を払う必要が出てきています。

こうした状況の中で、「自分は悪くないのに誤解される」「相手の言葉が攻撃的に感じる」といった摩擦が生じることが増え、職場や日常生活におけるストレスが高まっているのが現代社会の特徴です。

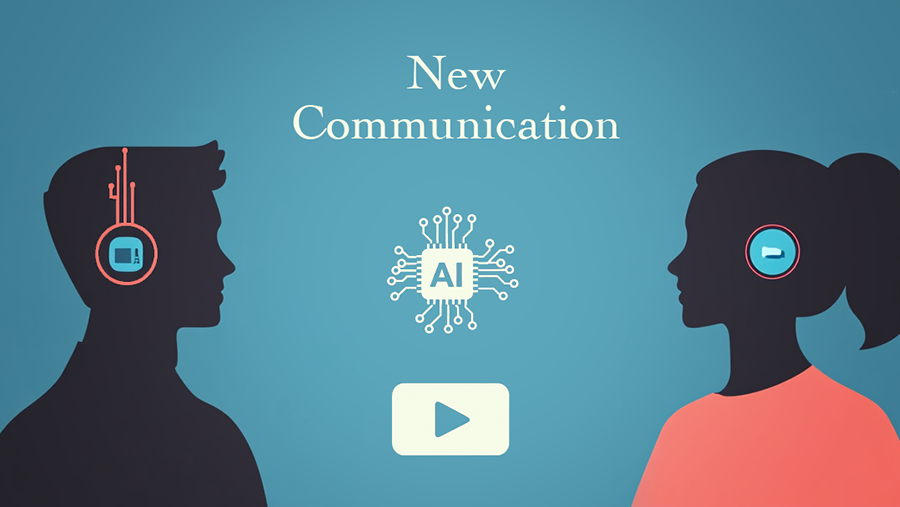

AIと動画が橋渡し役になる時代へ

では、このような誤解や感情的な衝突を減らすためにはどうすればよいのでしょうか。

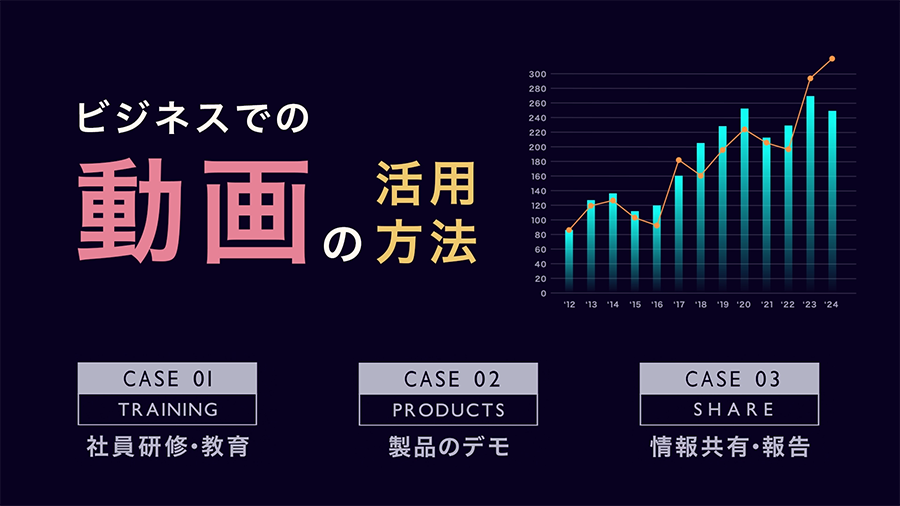

その解決策のひとつが、AIや動画を介したコミュニケーションの活用です。

- AIを活用することで、メッセージのニュアンスを調整し、相手に誤解されにくい表現を自動で提案できます。

- 動画を使うことで、文章だけでは伝わりにくい表情や声のトーンを補い、意思疎通をスムーズにすることができます。

さらに、AIや動画を用いることにはもうひとつ大きな利点があります。それは、人はAIに対して感情的になりにくいという点です。

人と人との対話では、「相手が悪い」「自分が責められている」と感じやすく、感情がぶつかることが多いです。しかし、AIが中立的に言葉を選んだり、動画が視覚的に情報を伝えたりすることで、不要なストレスや誤解を減らすことができます。例えば、職場の業務指示がAIを通じて行われると、上司の言葉の言い回しに過敏に反応することなく、冷静に情報を受け取れるようになります。

これからのコミュニケーションのあり方

これからの時代、同じ言葉を話していても、世代や文化の違いによって意味が変わることを前提にしたコミュニケーションが求められます。そのためには、AIや動画といった新しいツールを活用しながら、誤解を生まない工夫をすることが重要です。

テクノロジーの進化によって、これまで「人が直接伝えなければならなかったこと」も、新しい形で発信できるようになりました。AIや動画を取り入れることで、より正確でスムーズな情報伝達が可能になり、余計な摩擦を避けることができます。

これからは、「伝える力」だけでなく、「どう伝えるかを設計する力」が求められる時代。AIや動画をうまく活用しながら、より円滑でストレスのないコミュニケーションを築いていくことが、私たちに求められているのかもしれません。